La suerte del donnadie, por José Andrés Ardila

El descubrimiento de la obra de Syzer fue más o menos algo milagroso, el resultado de una serie de casualidades que bien pudo haber servido de argumento para uno de sus relatos.

Llegué a Washington con una maleta con ropa y otra repleta de los libros que no fui capaz de dejar en Colombia. La universidad me había asignado una residencia para compartir con dos extranjeros más. Todo hacía parte del paquete de servicios. En el Dulles International había alguien esperándome: una mujer más bien gorda y poco agraciada llamada Alice Larsson. Tomamos un taxi. El conductor, pesado y lento, guardó en el maletero la valija de los libros. La otra la llevé conmigo. No supe cuánto tardamos en llegar a la residencia. Aún estaba somnoliento. Escuché entredormido la voz de Alice diciéndome que habíamos llegado. En el espejo retrovisor, vi los ojos pequeños del taxista, asediados por arrugas como las patas de cien arañas. Pagué la carrera rápidamente. Mientras subíamos las escaleras, Alice me dio algunos datos sobre la zona, los medios de transporte y la gran acogida de los programas del Whitman College en países latinoamericanos. No le prestaba atención. Solo quería tirarme en una cama y dormir por el resto del día. La presencia de Alice, su inglés un poco inflado y pretencioso, en cierto modo, empezaban a molestarme. Ya en el tercer piso, cuando ella abría la puerta del apartamento, me percaté de la maleta que había olvidado en la cajuela del taxi. Era demasiado tarde. El taxista iría quién sabe dónde. Lo lamenté un par de días y luego me olvidé del asunto.

Cerca de dos meses después, sin embargo, al regresar de la universidad, uno de mis compañeros de apartamento me sorprendió con la noticia: En la mañana, el hombre del taxi había devuelto la maleta. La encontré sobre mi cama, junto con una nota en inglés: «No pude devolverla antes. Lo siento». Abrí la maleta y busqué de inmediato la colección de cuentos de Cortázar. Me recosté contra la cabecera de mi cama, leí algunas páginas, y en algún momento, de reojo, vi que entre los libros había uno cuya portada no reconocía. El libro estaba titulado The secret mechanism of chance (El secreto mecanismo del azar), y estuve seguro de que no era mío. Pensé que el taxista debía haberlo puesto en la maleta por error. Dejé los cuentos de Cortázar a un lado y lo revisé. El libro tenía en la primera página una dedicatoria ilegible, una suma a lápiz de quién sabe qué cosa, el nombre de la editorial: Black Cat, y el del autor: Ernst Syzer. Se trataba de una colección de veinte cuentos más o menos cortos y había sido editada en 1926, en Basset, una localidad del condado de Henry, Virginia. Devoré los cuentos del libro en unas pocas horas y, al final, tuve la sensación de un muy grato descubrimiento.

Este sería el comienzo de una estrecha relación que lleva más de veinticinco años.

Por aquellos días, empezaba apenas el doctorado en Literatura Marginal en el Whitman College —dado el nombre, no es difícil adivinar de qué se trataba—. Pero no me tomó más de una semana confirmar, para mi sorpresa, que, aún dentro del programa, el nombre de Syzer estaba marginado de los registros. La universidad se enorgullecía de tener la segunda base de datos más completa de ninguneados en el mundo —la primera estaba en no sé qué ciudad con nombre irrepetible del norte de Alemania—, pero, aparentemente, Syzer se las había arreglado para permanecer anónimo: Un gran donnadie entre esa larga lista de donnadies que, se suponía, aguardaban a que se les asignaran sus merecidos lugares en la historia de la literatura universal. Todo indicaba que Syzer no era digno ni siquiera de ellos. Cuando pregunté a mis tutores y a mis compañeros, hombres todos de un amplio recorrido en el estudio de las letras, por alguna referencia acerca de Syzer, la mayoría me despachaba con un gesto de sincera y despreocupada ignorancia. Uno, después de hojear el libro de cuentos, me dijo que no perdería su tiempo con ese mediocre insalvable. Y otro, que me centrara en alguien que de verdad valiera la pena, algún surrealista rezagado entre tantos, o mejor aún, ese predecesor olvidado de Faulkner, Holden Caulfield, que había vivido tanto tiempo bajo la sombra indigna del creador del condado de Yoknapatawpha.

Debo a mi naturaleza contracorriente que esta serie de reacciones haya acabado por acrecentar mi interés hasta el punto de replantear mi tesis doctoral. A pesar de mi edad, tenía veintisiete años, ya estaba más o menos resignado a que cualquier curso universitario, por revolucionario que pareciera, levantaba sus propias paredes dogmáticas. El renombrado doctorado en Literatura Marginal terminó siendo un cursillo de profesores que se llamaban a sí mismos irreverentes, y que guardaban entre los sobacos sus propias listas blindadas de autores célebres. Que no coincidieran con la de los Nobeles, los Pulitzer o los más vendidos del año era otra cosa. Ya lo dijo el mismo Syzer en «Dados trucados», uno de mis cuentos favoritos: «Se puede escupir de muchas formas, amigo mío […] La diferencia, es decir, lo que va del principiante al maestro escupidor, puede advertirse en la densidad de la saliva».

De manera que toda la información que podía obtener sobre Syzer en ese momento era la que tenía en aquel librito de cuentos: una editorial de la que no había ningún registro, Black Cat, un nombre que prácticamente nadie conocía y una ciudad en otro estado. Gracias a una llamada a la biblioteca de Basset, supe que Syzer había publicado una novela: Days of war (Los días de la guerra) y que la ciudad donde se había editado su libro de cuentos era la misma donde había nacido. Nada más. Todo apuntaba, pues, a Basset. Si quería saber algo más, debía viajar, sin duda, a su ciudad natal.

Tuve que leer el libro de cuentos unas cinco veces para tomar la decisión.

***

No fue sino hasta que pude leer la novela de Syzer, Los días de la guerra, que comprendí que el encierro y el absurdo son rasgos dominantes de su obra. Esto ya estaba en sus cuentos, desde luego, pero la novela era lo que faltaba para descifrar el código. La novela reposaba en la biblioteca de Basset, junto con dos ejemplares de su libro de cuentos. Las fichas de préstamo de sus libros eran pedazos de papel apolillados sin ningún registro. Sin embargo, el solo hecho de que su obra estuviera en la biblioteca local ya era para mí un gran acontecimiento: El librito que había hallado en mi maleta hacía un mes ya no era un simple accidente. Syzer existía, en tanto su obra, ahí, con los bichos cavando finos túneles en sus páginas, existía también.

Como El secreto mecanismo del azar, Los días de la guerra había sido publicada por la editorial Black Cat, pero con dos años de diferencia: Los días de la guerra fue publicada en 1928. A grandes rasgos, la novela cuenta la historia de un hombre que se esconde en un cuartucho de hotel durante el tiempo en que Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial. El hombre teme ser reclutado a la fuerza. En ese pequeño cuarto, mientras el mundo camina hacia la autodestrucción, acontecen las cosas más extrañas, en el límite entre el delirio y el recuerdo. Acaso pueda leerse como metáfora del desastre o como una parábola de la relevancia del individuo, del hombre de carne y hueso en palabras de Unamuno, frente a toda la especie. Los libros de Syzer, tal como leí en un comentario reciente, no son aptos para suicidas potenciales. Te empujan, sin darte cuenta, a asomarte por la cerradura de una realidad demencial. Sus cuentos funcionan en el plano del presentimiento. «Dados Trucados» no habla de otra cosa que del anhelo por el inefable truco de la vida. «A la felicidad — dice George, su protagonista—, como al juego, a veces es necesario hacerle trampa». En «Un perro muy flaco que se folla a un gato muy gordo» el narrador describe, con cuidado del detalle, la extraña, por no decir repugnante, relación de una anciana con sus mascotas. Pero esa descripción, hecha por un mirón desde una ventanilla, es lo más cercano al amor que jamás he leído. Y así como en este cuento nunca sabemos las intenciones finales del mirón, en los demás, uno está todo el tiempo con la sensación de que algo terrible, pero indecible, acecha a sus personajes desde los rincones. En fin… el lector que conozca la obra de Syzer sabrá a lo que me refiero. Comentar en detalle sus relatos excede el propósito de este artículo. Volvamos:

Leí la novela en una tarde. Tomé las notas necesarias. Saqué copias. Traté de obtener alguna información adicional sobre Syzer del viejo bibliotecario, pero fue inútil: Lo que me había dicho por teléfono no era más de lo que podía leer cualquier persona en la nota biográfica de la novela. Estaba, sin embargo, más que satisfecho. Prometí regresar pronto. En el hotel, mientras preparaba el equipaje para volver a Washington, se me ocurrió revisar el directorio telefónico local. En este encontré cinco personas con el apellido Syzer. La tercera, Constance Syzer, me dijo que Ernst había sido un tío medio loco del que apenas sabía su nombre y una que otra anécdota vergonzosa. Me dio la dirección de su padre, John, el hermano de Ernst, y al otro día, en la mañana, fui a visitarlo a su casa, en las afueras de Basset.

***

Probablemente podría poner más atención en el aspecto narrativo de los acontecimientos. Un editor, hace un mes, me sugirió la posibilidad de escribir un libro completo con las peripecias. Pero, desde el principio, no he pretendido entrar en dominios que no me corresponden. Por la misma razón, resumiré, tal vez de la forma más parca posible, la información que recibí de John Syzer después de una semana de intentos fallidos:

Ernst nació el 16 de mayo de 1899. Esto lo convierte, por lo menos cronológica y geográficamente, en parte del grupo de escritores norteamericanos que se conocería como La generación perdida. En cierto modo —y de nuevo apelo al conocimiento que tenga el lector sobre Syzer—, podría pensarse en lo anterior como una broma terrible tejida a punta de contrastes: Mientras que casi todos los integrantes de esa generación, Hemingway, Dos Passos, Faulkner… aceptaron valientemente, algunos incluso con entusiasmo, su destino en las armas durante la Primera Guerra Mundial —y luego en la Segunda—, Syzer prefirió esconderse bajo las faldas de una tía materna en Nueva Orleans. Y mientras que Hemingway, por ejemplo, escribió a partir de sus memorias de la guerra Adiós a las armas, Syzer, basado en las propias, escribió Los días de la Guerra. La guerra de Hemingway era al otro lado del océano y la de Syzer en las profundidades de su propio espíritu.

Para John, Ernst no era más que un cobarde patrocinado por su madre. Un mantenido sin remedio, que primero drenó a su padre hasta que murió, luego a su madre hasta que la internaron en el sanatorio y finalmente a su tía hasta que lo echó por vividor.

«Lo que le voy a contar es algo vergonzoso», dijo John. «Ernst tuvo en buena parte la culpa de la desgracia de mi madre. De la de mi padre tengo mis sospechas aunque no puedo confirmar nada porque aún estaba muy pequeño. Pero de la de mi madre sí que tuvo la culpa el muy malnacido. Verá: desde que recuerdo, siempre quiso ser escritor. Frecuentaba grupos literarios. Se vestía y hablaba como, según él, debía vestirse y hablar un escritor. Después de su desaparición, escuché rumores de que se cambiaba el nombre y se disfrazaba para visitar grupos con principios opuestos. En todos se mostraba como el más dogmático de sus miembros. Hizo esto hasta que alguien lo puso en evidencia. Y como podrá imaginar, lo expulsaron de todas partes a patadas. Quisiera no tener que estarle contando esto, pero tampoco quiero que pierda su tiempo si puedo evitarlo. Usted me ha hablado de dos libros que le publicó una editorial… Bien, lo cierto es que esa editorial no publicó otros libros a parte de los suyos. ¿Entiende? En las dos ocasiones, convenció a mi madre de que le prestara dinero de sus ahorros para publicar los benditos libros. «Ya verás cuando sea famoso, mamá», decía. «Cuando sea famoso». Ay, la frágil voluntad de mamá no tenía cura… Sé muy bien por qué la editorial se llama Black Cat. Ernst era un hombre tremendamente supersticioso, y lo era en su propia retorcida manera. Se le antojaba, por ejemplo, que un gato negro era un animal sagrado de la buena suerte y que la gente pensaba lo contrario por quién sabe qué calumnia que se inventó vaya el diablo a saber qué cretino. Rayaba con la locura cuando se trataba de esas mierdas… Perdóneme, pero es la verdad. La casa de mamá la puso patas arriba las veces que se le dio la gana, cada vez por una razón más absurda».

John se levantó de su silla y se perdió escaleras arriba. Cinco minutos después, volvió con una caja, marcada en uno de sus costados con el nombre de Ernst. Sacó un sobre viejo y me lo entregó. Me pidió que leyera la carta. Transcribiré el contenido:

«A veces creo que soy parte del sueño de algún idiota. He subido varias veces a la terraza y le he gritado a ese idiota que despierte de una buena vez. Pero el idiota continúa profundo. Lo siento. Lo siento, mamá. No soporto más esta realidad, esta condena al fracaso que es mi existencia. Búscame río abajo».

«¿Usted qué cree que pasó?», dijo John. Me quedé en silencio. «A mamá le afectó profundamente. Bajó gritando por las escaleras y corrió directo al río, tal como lo indica la carta. Tuvimos que sacarla a la fuerza del agua. Mamá enloqueció para siempre. Mi hermano muerto, por otro lado… apareció un mes después en casa de tía Nell, en Nueva Orleans, más gordo y saludable que nunca. ¿Ah?»

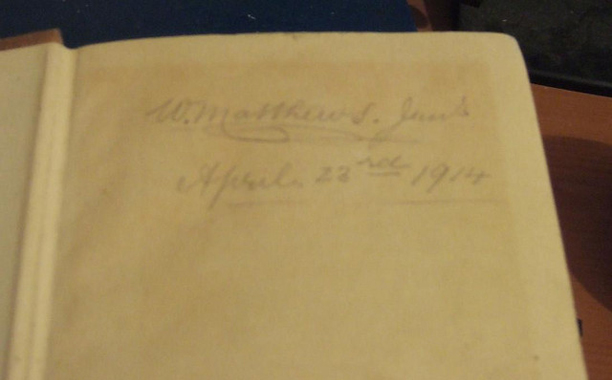

«Mírele la cara —me enseñó una fotografía, ya con un lámina sepia por los años, que sacó de la misma caja. En ella aparecía una mujer y un hombre joven. No había ninguna elaboración en la pose. Solo estaban ahí, en medio de una saloncito de estilo victoriano, parados uno al lado del otro, en una plácida parquedad, por decirlo de alguna manera—. Mírele la cara con atención. No parece que fuera ese tipo de persona, ¿cierto?»

Obedecí. La miré con toda la atención que pude. Me sumergí en ese rostro casi inexpresivo. Después de unos pocos segundos, sin proponérmelo, tracé algunas arrugas en la frente, y una multitud de patas de araña emergió desde las esquinas de los ojos. Despoblé un poco la cabeza. Le quité color al pelo. Salpiqué de manchas blancas su piel… y entonces vi, otra vez, como si hubiera estado todo ese tiempo a punto de brincar en mi memoria, esos ojos diminutos enmarcados por el espejo retrovisor del taxi. Estoy seguro de que, mientras tanto, John debió hablar sobre la mujer a su lado, pero no le presté atención. Era su madre, lo confirmé después, porque no tuve el valor de preguntar en ese momento.

John dijo:

«Dígame ahora si todo lo que está haciendo vale algo la pena».

Yo me deshice en el sillón con un suspiro.

José Andrés Ardila nació en Chigorodó en 1985. Es escritor y periodista colombiano.

El número 41 de Eñe. Revista para leer se llama Leed, leed, malditos. A los escritores que colaboran en él con sus relatos y poemas les planteamos un reto: que al leerlo se despierten, aún más, las ganas de leer.

Pero queremos que la revista impresa viva en la revista digital, así que ahora te proponemos a ti que Eñe continúe en tu escritura. Esperamos tus escritos —no importa el género, no importa si relato o poesía— sobre lectores y libros, sobre bibliotecas, sobre librerías…

Cada semana publicaremos en nuestra web los mejores textos, y al finalizar el trimestre escogeremos a un ganador, que se llevará una suscripción anual a Eñe. Revista para leer.

Puedes enviárnoslos mediante el formulario que hemos habilitado, y consultar las bases legales en esta página.

(La fotografía, obra de Carl Spencer, se publica bajo licencia Creative Commons.)