Personas y personajes, por Sergio del Molino

Iba a escribir “he tenido una disputa con un escritor”. Así empezaba este artículo, pero he tachado disputa porque le daba un aire demasiado respetable, como de tertulia del Pombo. Digamos bronca. Digamos que el escritor en cuestión se dedicaba a comadrear en las redes sociales sobre mí, como tantos otros y como con tantos otros, pero como el escritor me gusta y tenemos muy buenos amigos comunes, me jodía. No sabía pasar de largo. Así que, seguramente equivocado, porque no gano para errores con esta bocaza que tengo, le dije qué pena, penita, pena, no recuerdo qué te he hecho para que andes metiendo cizaña y palmeando al primer biliosillo que se chotea de mí. Todo esto, mucho más educado, porque soy más cortés en mi correspondencia que en mis artículos.

Me respondió que me dejara de personalismos, que lo que hacía en las redes era una intervención artística: identificar los modos de construcción de los escritores como personajes públicos. Casi un proyecto de investigación académica. Que si me daba por aludido era porque no entendía nada, que se refería a mi personaje, no a mí. Y a mi personaje se le podía caricaturizar, vejar, insultar y despreciar a placer sin que la persona que lo interpretaba se sintiese aludida en ningún sentido. Que él se refería al Sergio del Molino de Facebook, no al Sergio del Molino a secas, que a ver si me enteraba y me aplicaba un poquito más.

Qué barbaridad, darme por aludido por unas menciones explícitas con mi nombre y mi apellido. Qué paranoia y qué desinformación, las mías.

Insultar a un personaje (es decir, una construcción social y cultural) es muy cómodo y limpio. Uno se convence de que participa en un juego intelectual, que arremete contra símbolos, que sus palabras sólo tienen efecto en un entorno controlado. Uno puede incluso convencerse de que su comadreo tiene una función social, desmitificadora, rupturista, denunciante de las contradicciones sistémicas. Uno puede sentir que en vez de comadrear está dando una lección en el College de France mientras llueven adoquines por las calles, y esa sensación es muy grata, casi leninista.

Cuando uno trata con personajes, la irrupción de las personas es molesta. Al contrario que los personajes, tienen un cuerpo que suda, que huele, que se impone con grosería. No son inodoras y conceptuales, sino inestables, difíciles de controlar, con secreciones de hormonas, réplicas impredecibles y umbrales de tolerancia. Si insultas a un personaje, se atiene al guión, no pasa nada, es todo parte de la performance. Si insultas a una persona, puede partirte la cara, aunque en el guión esté escrito que debe acatar los insultos. A las personas no les gusta ceñirse a los guiones. La mayoría de las veces, ni los leen.

Para denostar al otro hay que despersonalizarlo en algún grado. O bien se convierte en personaje o en alegoría, símbolo o metáfora. Las redes sociales propician esa distancia necesaria para que el que tira piedras se sienta a salvo, sin ser del todo consciente de que las tira a la cara de alguien. Es una atracción de feria, las arroja contra un muñeco que representa algo, que no es una persona en sí mismo, sino el Capitalismo, la Cultura Oficial, el Establishment, el Club Bilderberg, los Sabios de Sión o el Gran Cuñado Platónico. Ninguna de estas construcciones resiste la prueba de la barra del bar. Nadie que no sea un psicópata puede mantener la confrontación y el ataque con alguien que comparte unas cervezas con él, porque los brazos, la cara, el contacto físico, la voz, los gestos y hasta los olores imposibilitan cualquier despersonalización: el propio cuerpo de la persona es el antídoto contra quien quiere hacerlo pasar por personaje.

Quizá por eso algunos libros recientes insisten en la obsesión por el cuerpo como frontera narrativa. Marta Sanz, al explorar su dolor físico y los cambios de su climaterio en Clavícula, su última novela, cuestiona las convenciones de la teoría literaria que distinguen narrador/autor/protagonista: todo es un yo físico, que exige ser mirado de frente, que no se puede transformar en objeto ni juzgar de forma unívoca. Lo mismo sucede con Luisgé Martín y El amor del revés. Desde San Agustín, la confesión es una impertinencia que encaja mal con las certezas del canon, porque en sus textos irrumpe la persona con su cuerpo, biología sucia e irregular y maleducada.

Cierta literatura actual diluye esos conceptos, basamento del pacto de lectura de la ficción, para levantar ficciones que de tales sólo tienen la etiqueta comercial, pero que exigen al lector un replanteamiento de sus expectativas, en el sentido de que no puede desentenderse fácilmente de lo que está leyendo con el argumento de que la narración es un constructo que no le concierne, como cuando lee a Sherlock Holmes. “Lo bueno es que puedo leerlo y seguir pensando en mis cosas”, le decía el sargento al escritor Royo Martins en El tercer hombre, de Graham Greene, en una descripción sublime de la literatura más aséptica. Por el contrario, la confesión busca que no puedas desentenderte de lo leído, que no puedas seguir pensando en tus cosas. O, peor: que las cosas de quien confiesa se incorporen al repertorio de tus cosas.

Es curioso que se mantenga en las redes sociales (y en otros muchos ámbitos públicos, sea lo que sea hoy lo público, cuando la división con lo privado ya no tiene vigencia) una teoría literaria que la propia literatura dinamitó hace tiempo. Que los personajes, narradores y autores nítidamente distinguidos y separados con barreras conceptuales estancas revivan en las discusiones de Facebook cuando ya no tienen sentido en muchas novelas.

O, sencillamente, algunos tienen mucho morro y creen que la teoría literaria les va a seguir proporcionando excusas para el más vil y vulgar de los comadreos.

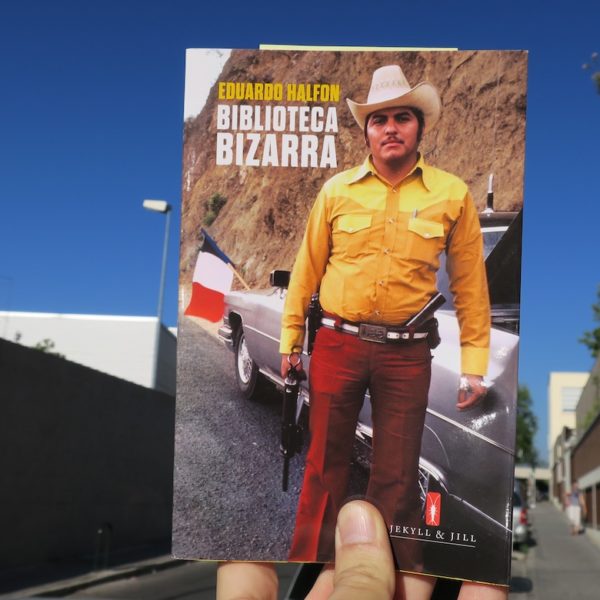

Imagen: Greg Simenoff (Todos los Creative Commons)