Lolita sexagenaria, por Sergio del Molino

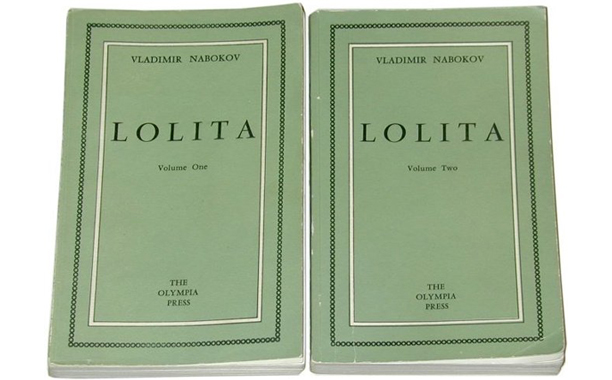

Decir que Lolita cumple sesenta años es como un insulto. Lolita no puede cumplir sesenta años. Cuando Humbert Humbert se reencontró con ella al final del libro, casada, hecha mujer y fracaso suburbano, ya no era Lolita. Pero Lolita ha cumplido sesenta años. Se publicó en 1955. Ya puede prejubilarse.

No me voy a poner pedante. No voy a contar lo que significa ese libro para mí, lo que sentí cuando me atreví a leerlo en inglés y descubrí que ese idioma podía retorcerse, húmedo, en formas impensables, que las frases podían oler a aliento de púber. No voy a contar que lloré y que aquella lectura cambió para mí el significado de la palabra belleza. No importa nada de eso. Importa, creo yo, la convicción triste de que fue un libro posible hace sesenta años, pero imposible hoy. Como Nabokov sería un escritor imposible.

Lo único bueno que tienen las efemérides como esta es que te ayudan a situarte en tu tiempo y te enseñan lo anacrónico y desfasado que estás con él. Deberían prohibir las efemérides para no recordarnos lo poco contemporáneos que somos algunos, lo lejos que estamos del año 2015 y lo cerca que nos sentimos de 1955.

Lolita no se publicaría hoy. Pero no porque los puritanos hipocritones de 1955 fueran más chulos que nosotros. Las cosas que escandalizaron a los señoritos de provincias de entonces (y que hicieron que la novela apareciese en una colección de literatura pornográfica) nos dan igual. Lolita no es un libro muy subido de tono, ni siquiera para 1955. Su carga erótica es subterránea. Quien se acerque hoy a la novela con ánimo sicalíptico, va a perder un tiempo precioso que podría invertir mejor paseando por la variada y abundante oferta de porno en internet.

(Nota al margen: creo que he decidido hablar de Lolita con la sola intención de escribir la palabra sicalíptico, que me encanta y apenas puedo usar.)

Lolita no se publicaría hoy porque no escandalizaría a nadie. Porque los lectores profesionales de las editoriales empezarían su informe diciendo que la obra es esteticista, que la acción avanza despacio, que el narrador es alguien amoral que aleja al lector medio, que la promesa de erotismo se aplaza de forma insistente, y alguna cosa más que no tiene por qué ser motivo de rechazo para un editor con criterio. Sin embargo, ese lector apuntaría dos peros más que le cerrarían las puertas de la Feria de Frankfurt: es un libro demasiado literario y no tiene moraleja ni compromiso ideológico.

(Nota al margen 2: sí, en el mundo literario, el adjetivo literario, aplicado a una obra narrativa, se ha convertido en un defecto ante el cual tuercen el gesto los jefes de marketing. Otro día ahondamos en esto y en sus consecuencias.)

Pese a lo dicho, quedan suficientes editores locos e insistentes como para que el hipotético manuscrito de Lolita encontrase hueco en el mercado. Que luego hubiera un reseñista que se atreviese a valorarlo positivamente o que un librero se atreviera a recomendarlo a sus clientes ya es otra historia, pero el libro saldría en alguna parte. Lo que sospecho del todo imposible es la existencia de un Vladimir Nabokov. Un escritor comprometido con sus propios libros, presente en cada frase, monógamo y residente en Montreux. De eso ya no hay (la monogamia y la residencia en Montreux son virtudes extintas). No hay madres capaces de parir algo así. Nabokov moriría en Facebook. Los comentaristas de internet le sepultarían en piedras verbales llenas de faltas de ortografía. Se reirían de él, le boicotearían, no podría ser. De ninguna manera. Nabokov y Juan Carlos Monedero no pueden existir al mismo tiempo. Un mundo que compra libros de Monedero quemaría los de Nabokov, y a Nabokov mismo. Al pobre ruso blanco no le quedarían ganas de escribir.

Así que hoy, sesenta años después, celebramos algo que pasó, estuvo a punto de no pasar y seguramente no vuelva a pasar jamás.