Madres que no leen, por Sergio del Molino

En mi último programa de radio hablé con Gabriela Ybarra de su novela El comensal. Mi madre escuchó el podcast (no sé cómo lo hace, es prácticamente ágrafa en temas de internet, pero se lo baja, muy moderna ella, y se lo escucha cuando le apetece; a mí me gustaría que lo escuchara en directo por aquello de contribuir al EGM, pero es genial que se lo baje). Tiene muy buena pinta el libro, me dijo, y la chica me pareció muy interesante. No crean que a mi madre le parecen siempre muy interesantes mis invitados. A menudo los califica de pelmazos (ay, hijo cuánto hablaba ese escritor, no se callaba nunca). ¿Tienes el libro?, me preguntó. Sí, claro, le respondí. Ay, se lamentó, tenía que haberte mandado un whatsapp (¡un whatsapp! Mi madre está hipertecnologizada y yo no me he enterado) para que me lo trajeras hoy. Luego te olvidarás, yo no te lo recordaré y me quedaré sin leerlo. Hombre, mamá, no digas eso, mañana te lo traigo. Ya, respondió, incrédula y resignada.

Tiene razón. Mi madre me pregunta por autores y novelas, se interesa por gente de la que le hablo y me pide libros actuales que le puedan gustar. Yo, que voy corriendo de un lado a otro y con la cabeza bilocada, le prometo que le traeré tal o cual título, pero casi siempre me olvido. Pierdo decenas de oportunidades de reenganchar a mi madre en el vicio de la lectura y de orientarla por un laberinto en el que se pierde. ¿Qué leer? La actualidad literaria le desconcierta. Demasiados nombres, demasiada cosa, demasiado cambio. Antes, en los setenta, en los ochenta e, incluso, en los noventa, era más fácil. La pequeña biblioteca de mi madre tiene más o menos el canon de lo que un hogar medio lector de hace treinta años debía tener en su casa: el boom, los celas, los delibes, los entonces jóvenes muñoces molinas, mendozas y demás etcéteras habituales. Pero llegó un momento en que mi madre se perdió. Y yo, que podría reengancharla, que podría recomendarle libros escritos por gente que no había nacido cuando ella se compró los suyos, me inhibo, fracaso. Con estrépito.

¿Qué clase de prescriptor (si es que alguna vez he sido algo así y si se sigue usando el término prescriptor) soy si no consigo evangelizar ni a mi propia madre? Los únicos libros actuales que lee son los míos. Mi madre necesita entrar en una librería de mi mano. La librería se ha convertido en un sitio hostil para ella, con demasiados nombres desconocidos, con los escaparates cambiando cada cinco minutos, con un bombardeo de fajas que le aturden e intimidan. Mi madre necesita sentirse acogida en la literatura y es sin duda mi culpa que la perciba como algo espinoso y chillón, pero quizá no sólo sea mía.

Si mi madre, que tiene el hábito de leer, que adquirió diligentemente la actualidad literaria de otras décadas y que, sin ser una devoradora de libros, estaba razonablemente enterada del who is who de la literatura española, no pisa una librería más que para comprarle cuentos a su nieto, algo muy grave está fallando en la industria. Quizá mayor de lo que las cifras y los análisis de mercado hacen sospechar. Porque la industria del libro no se sostiene con gente como yo (que sí, que compramos muchísimos libros, que nos dejamos sueldos enteros, pero somos muy pocos), de la misma forma que la lotería no se sostiene sólo por los ludópatas, sino por los que compran un decimito o hacen una apuesta timorata en la Primitiva. La industria del libro se sostenía gracias a lectoras como mi madre. Lectoras que, como mi madre, hoy se sienten expulsadas. Y no todas tienen un hijo escritor que (lo prometo, lo haré) le guíe y le regale un puñado de libros buenos. La mayoría se queda sin llegar a ellos y prefiere encender la tele, donde todo es más fácil.

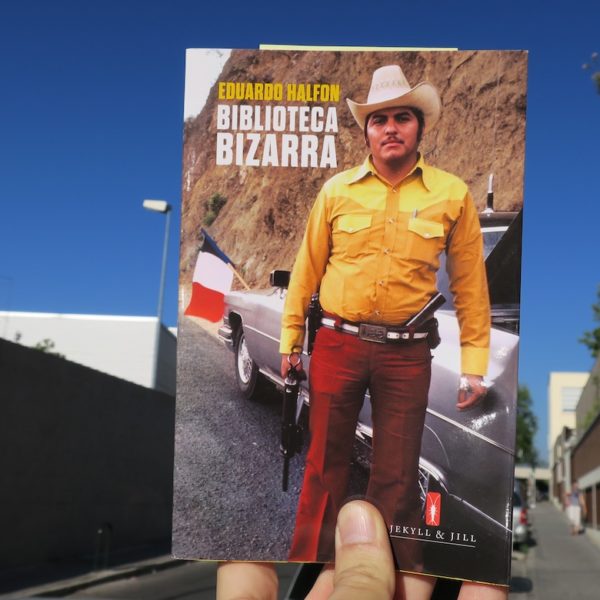

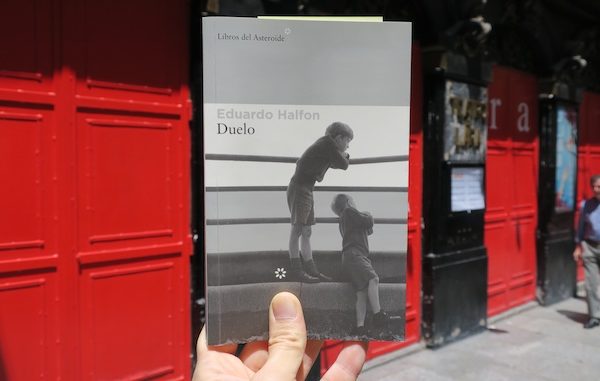

(La fotografía, obra de Riccardo Romano, se publica bajo licencia Creative Commons.)