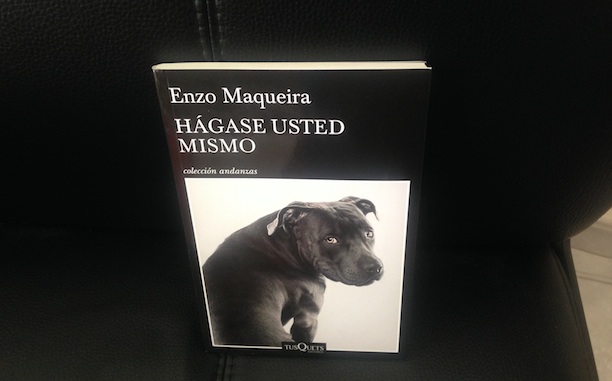

Adelanto de «Hágase usted mismo», de Enzo Maqueira

Después de la novela «Electrónica» (Interzona Editora), una novela aclamada por crítica y público en Argentina, Enzo Maqueira (Buenos Aires, 1977), se convirtió en una referencia obligada entre la nueva camada de los escritores latinoamericanos. Con Hágase usted mismo (Tusquets, 2008) Maqueira se va a la Patagonia donde un personaje de mediana edad volverá al lugar donde pasó los veranos de la infancia, dejando una relación enfermiza. Allí comenzará una aventura insólita, por momentos negro-criminal.

Aquí, un adelanto de la obra.

Esa nube es un barco que se derrite. La otra, un payaso con cara de degenerado. Una torre de lanzamiento espacial. Un auto cayendo por un pozo. Y las mesetas que asoman entre los huecos parecen las huellas de un brontosaurio.

Extrañaba los cañadones, los pozos de petróleo, la tela de araña que forman los caminos sobre los cerros. Imagina las mismas figuras que cuando era chico. Eso lo tranquiliza porque es un punto de partida. Es importante tener un punto de partida cuando uno está obligado a empezar de nuevo.

La última vez que vio el desierto desde la ventanilla de un avión fue cuando el abuelo murió. Estaba seguro de que iba a volver cada año, como lo había hecho toda la vida. Sin embargo pasó el tiempo y nunca más pisó el suelo de San Benito. El pueblo donde pasó cada uno de los veranos de su infancia. La casa de los abuelos, el único lugar en el que fue feliz. Un viaje que esta vez será sólo de ida. Un cambio drástico. El regreso al origen. Quizás era necesario que todo resultara como resultó. Quizás fue mejor que las cosas salieran tan mal como salieron. Lo repite en voz baja mientras el comisario de a bordo anuncia el descenso. Lo susurra en un mantra para evitar pensar en el verdadero motivo por el que debió escaparse a la Patagonia.

***

Y ahora ese mar azul que no existe en ninguna otra parte del mundo, la costa acantilada, un mosaico de reflejos brillando hasta el horizonte. A medida que el avión pierde altura, el desierto pasa del marrón claro al verde seco, una mata al lado de la otra, neneos, calafates; hasta que vuela tan bajo que el viento y las turbinas aplastan los penachos de los coirones. Los oídos se destapan. El corazón empieza a acelerarse. Abajo la tierra corre cada vez con mayor velocidad. La sombra de las alas se dibuja sobre la pista. Contiene la respiración durante unos segundos hasta que las ruedas, por fin, rebotan contra el asfalto.

Los demás pasajeros se desabrochan el cinturón de seguridad, abren los compartimentos donde guardaron el equipaje de mano, arman una fila desordenada. Él es el único que parece no tener apuro. Es que el abuelo no va a estar agitando su boina a un costado de la pista. Ni siquiera existe la lomada donde se paraba con el saco marrón y los tiradores, los pocos cabellos sacudidos por las ráfagas, una sonrisa que le llenaba la cara. Construyeron un edificio moderno y los familiares esperan detrás de un vidrio. Y aunque la fila de mujeres muy abrigadas, chicos maleducados y hombres con cara de dormidos empieza a moverse, él sigue sentado, quieto, juntando fuerzas para bajar.

Decirle a mamá que camine más rápido, correr con la bolsa azul que tenía bordadas, con hilo, sus iniciales; tropezarse en la escalerilla. Mamá acomodándose los anteojos de sol, gritando que cuidado que el viento no lo tire. El abuelo se metía en la pista y le decía bienvenido, lo alzaba en el aire. Los cerros a lo lejos; una vez, desde los brazos de ese hombre que olía un poco a tela recién lavada y otro poco a transpiración, vio una liebre que cruzaba el campo.

Pero ya no se baja por una escalerilla; hay una manga para ingresar al edificio. Cuando era chico odiaba esperar las valijas. Él llevaba todo lo que le importaba en su bolsa azul. La había hecho mamá, que se pasaba el verano sentada frente a la máquina de coser. Cosía y charlaba con la abuela, toda la tarde, mientras la abuela doblaba las hojas de parra de los niños envueltos, una por una, despacio, torcida en la silla de ruedas.

Con la descripción del contenido de su bolsa azul podría filmar su propio Ciudadano Kane.

Aprieta el botón para llamar un ascensor que antes no existía. Una señora y su marido, evidentemente lugareños, entran con él. Lo miran con desconfianza, aplastados contra el rincón de la botonera. Había lo- grado distraerse, pero ese gesto de la pareja lo incomoda. Es claro que por un tiempo va a tener que acostumbrarse a convivir con la culpa.