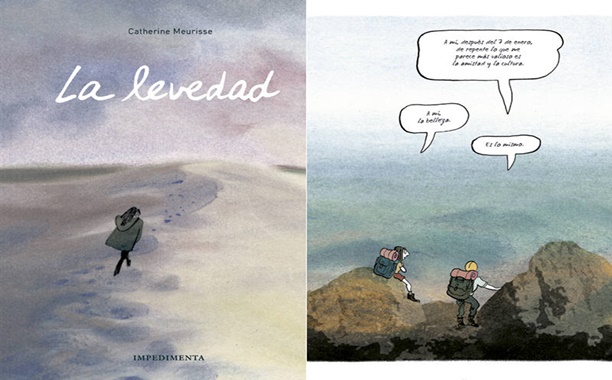

La levedad de Catherine Meurisse, una lectura de Miguel Ángel Carmona del Barco

La levedad: teoría sobre la fotosíntesis artística.

¿Es la belleza un antídoto contra el terror? Quizá sí, y la mera posibilidad merece toda nuestra atención. Porque vamos a necesitar toneladas de antídoto, y mucho mejor si éste es gratuito, no se toma en pastilla, y su fabricación no depende de ninguna multinacional.

Catherine Meurisse tenía 33 años cuando dos terroristas entraron en la redacción de Charlie Hebdo y mataron a 12 personas. Ella trabajaba allí. Debía haber estado allí. De hecho habrían sido 13 los muertos de no haber perdido, Catherine, el autobús esa mañana. Cuando llegó a la sede de la revista aún tuvo tiempo de escuchar los disparos, de autoengañarse pensando que serían al aire, de refugiarse ya bajo las órdenes de la policía y, finalmente, de asumir la realidad: sus compañeros habían sido masacrados por hacer dibujos.

En los días siguientes asistió, perpleja, a las manifestaciones de solidaridad, al icónico Je suis Charlie, trabajó con denuedo autómata en la producción del siguiente número del semanario y, justo después de su publicación, su cerebro desconectó. Sufrió un brote amnésico y abúlico; perdió la capacidad de dibujar (porque perdió la destreza, la motivación y el conocimiento acumulado), y entró en un estado letárgico que era incapaz de compartir ni siquiera con algunos de sus compañeros, también supervivientes del atentado.

Entonces buscó refugio en la belleza, pero no en una belleza cualquiera. Quiso viajar a la esencia de la belleza artística como otros hubiesen buscado una regresión al útero materno. Pensó en Stendhal, y convirtió su síndrome —ese cuadro psicosomático que incluye taquicardias, vértigos, alucinaciones, etc., asociadas a la contemplación de obras artísticas genuinamente bellas—, en una meta a alcanzar, algo así como la manera de reiniciarse y seguir adelante.

En La levedad (Impedimenta, 2017), Catherine Meurisse nos flanquea el acceso a su interior y nos permite ver el antes y el después de aquel suceso macabro que hizo tambalearse los pilares de la libertad de expresión, e incluso el sentido de la creación de toda una generación de artistas e intelectuales franceses y, por extensión, europeos y occidentales. Como se preguntaría Virginie Despentes, autora de Vernon Subutex, ¿para que crear en un mundo que ha llegado a este punto?

Meurisse es más humilde en su planteamiento. Ella no cuestiona el para qué de la creación, sino el cómo regresar a ese estado de reposo desde el cual creaba sin haber visto lo que un Kalashnikov puede hacer contra un lápiz. Y dibuja —convirtiendo el fin en un medio—, con sus acuarelas —y esa paleta de colores que comparte con su también compañero de Charlie Hebdo, Riad Sattouf y, más allá en el tiempo, a los azules, amarillos y verdes que Sendak empleó para ilustrar la colección de Osito, escrita por Homelund a finales de los sesenta— ese proceso de recuperación de la identidad, que en una dibujante como ella pasa por recuperar la propia capacidad de mirar con los ojos llenos de pintura.

La levedad pasa de la crudeza y la desnudez de las primeras páginas —apenas unos trazos negros sobre una página clamorosamente blanca— en las que se narran los días del atentado, a la minuciosidad y el preciosismo con que se reproducen algunas de las más bellas obras de arte de todos los tiempos, que la protagonista observa con nuevos ojos durante su estancia en Roma. Posa su vista agotada en La conversión de San Pablo, de Caravaggio, para decir que «sus cuadros son conductores de luz, pero no explican cómo se puede caer en las tinieblas ni cómo escapar de ellas», y después en Judith decapita a Holofernes, para reflexionar sobre el arte como vehículo de «violencia» y «desdicha».

Uno se queda con un sabor agridulce al pasar la última página, y se pregunta con qué tipo de victoria nos conformamos los que no estamos dispuestos a matar, pero sí a morir sobre una página en blanco. Superado el miedo a que nuestro corazón deje de latir, a la herida y al dolor, nuestra máxima preocupación estriba en palpar nuestra capacidad para emocionarnos, nuestra sensibilidad, y reconocerla intacta, o curarla urgentemente, y en autoconvencernos que nuestro lugar está junto al lápiz y no junto al Kalashnikov. Pero el descubrimiento de nuestra levedad será ya insoslayable.

Maravillosa aportación de Catherine Meurisse al inaplazable debate sobre la función del arte en el mantenimiento de la paz, y sobre la posición del artista como sujeto receptor de los excedentes de violencia que rebosan los graneros de una sociedad que crece de espaldas a la belleza.

Quizá la función del arte sea precisamente esa: una suerte de fotosíntesis que permite al artista capturar la violencia y liberar a la atmósfera social, luego del proceso, moléculas de levísima belleza.