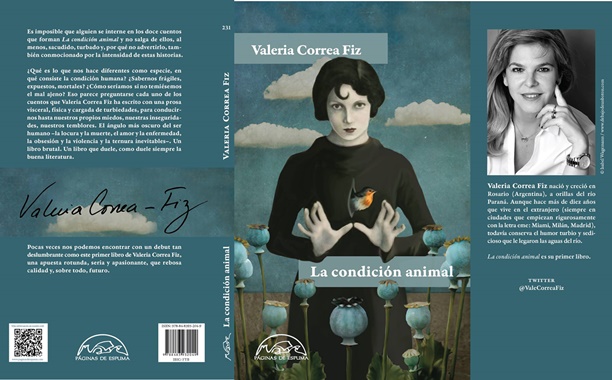

La condición animal, de Valeria Correa Fiz

La escritora argentina Valeria Correa Fiz acaba de publicar su primer libro de cuentos, La condición animal, en la editorial Páginas de Espuma. Hoy en Eñe tenemos el placer de regalaros uno de los cuentos que integran el libro.

¡Disfrutadlo!

Sobre el libro

Es imposible que alguien se interne en los doce cuentos que forman La condición animal y no salga de ellos, al menos, sacudido, turbado y, por qué no advertirlo, también conmocionado por la intensidad de estas historias.

¿Qué es lo que nos hace diferentes como especie, en qué consiste la condición humana? ¿Sabernos frágiles, expuestos, mortales? ¿Cómo seríamos si no temiésemos el mal ajeno? Eso parece preguntarse cada uno de los cuentos que Valeria Correa Fiz ha escrito con una prosa visceral, física y cargada de turbiedades, para conducirnos hasta nuestros propios miedos, nuestras inseguridades, nuestros temblores. El ángulo más oscuro del ser humano –la locura y la muerte, el amor y la enfermedad, la obsesión y la violencia y la ternura inevitables-. Un libro brutal. Un libro que duele, como duele siempre la buena literatura.

Pocas veces podemos encontrarnos un debut tan deslumbrante como este primer libro de Valeria Correa Fiz, una apuesta rotunda, seria y apasionante, que rebosa calidad y, sobre todo, futuro.

Sobre la autora

Valeria Correa Fiz nació y creció en Rosario (Argentina), a orillas del río Paraná. Aunque hace más de diez años que vive en el extranjero (siempre en ciudades que empiezan rigurosamente con la letra eme: Miami, Milán, Madrid), todavía conserva el humor turbio y sedicioso que le legaron las aguas del río.

La condición animal es su primer libro.

LAS INVASIONES

Mafuyu tiene veinte años en la fotografía. Viste un kimono de seda lila y, aunque es joven, parece frágil y añosa. Como un ramillete de lavanda disecada, se dice Gladys. Se detiene unos instantes más con la fotografía en las manos y contempla el contraste de la piel pálida y los cabellos oscuros, su figura delgada y, sin querer, repara en su propio talle cada día más grueso. El tercer botón de la bata blanca amenaza con descoserse nuevamente: Gladys debe reforzarlo casi todas las semanas luego de plancharlo. Después se concentra en los detalles del jardín retratado. Conoce poco de la cultura japonesa –tan sólo sabe de esmaltes, alicates y acetonas–, y lo que ve no le parece demasiado bello. Piedras, un pequeño flujo de agua, árboles sin hojas con musgos en sus troncos.

–El jardín… –duda unos instantes porque está buscando un modo de expresar que lo siente triste y sin vida– tiene un aire irreal.

La clienta explica que la fotografía fue tomada los primeros días de una primavera excepcionalmente fría, la última que sus abuelos, Mafuyu y Akiro, permanecieron en Japón. Señala las piedras mientras Gladys busca el algodón y el quitaesmalte e indica que son un elemento fundamental para la cultura oriental, así como las plantas con flores o las especies que muestran cambios de coloración.

–A los japoneses les interesa marcar el paso de las estaciones. Los cambios de color de los árboles o su falta de hojas, por ejemplo, aportan el concepto de lo efímero y del transcurso del tiempo. Las piedras recuerdan aquello que es invariable y permanente.

Gladys se impacienta con la palabrería de la clienta y trata de disimular.

–No sabía todas esas cosas de la jardinería japonesa –contesta mientras cierra el primer cajón de la mesita de trabajo de un golpe.

En verdad la jardinería toda, la occidental y oriental, la tiene sin cuidado: a ella no le prende ni un potus. Pregunta:

–¿Trajo el dibujo?

La clienta rebusca en su cartera una fotocopia con la flor del cerezo y explica:

–Sakura, la preferida de mi abuelita Mafuyu. Este árbol que se asoma por el borde izquierdo de la foto es un cerezo, ¿lo ve?

Gladys que está buscando los esmaltes rosados levanta la vista.

–Es este, el más cercano a mi abuela, pero no está en flor –aclara.

Mira la foto y asiente con la cabeza. Coloca una toalla celeste sobre la mesa de trabajo y hace que la mujer apoye las manos. Deja a un costado la fotografía y la fotocopia con la sakura y se hace con la lima. La clienta quiere las uñas cuadradas, pero no muy cortas. Mientras Gladys les da forma con la lima, sugiere:

–¿Por qué no elige los esmaltes?

El rosado de Dior no le gusta; lo encuentra un poco eléctrico. Descarta los rosas de Lancôme, de Helena Rubistein y de Yves Saint Laurent. Finalmente elige la marca norteamericana, OPI. El número 32 es el rosado preciso para las sakuras y el OPI 02 es el blanco justo sobre el cual la flor del cerezo destacará a la perfección.

–¿Y cuándo fue que sus abuelos emigraron a Buenos Aires?

Estos pequeños trucos –distraer a las señoras para que el tiempo se les pase rápidamente, servirles café o escucharlas mientras les arreglaba las uñas– no se los enseñaron en la Academia. Allí sólo se preocupaban por enseñarte el oficio; ni siquiera te daban nociones de química para evaluar mejor los productos, qué va, se dice Gladys. Mientras piensa en todo esto, la clienta habla y habla. Narra los pormenores del viaje de sus antepasados: el nombre del barco, el itinerario, la fecha de llegada. Muy orgullosa dice que su abuelo –que sacó los billetes en secreto, sin consultar con la abuela– compró dos pasajes de primera clase.

–Con lo que costaba el viaje, Gladys, y se arriesgó. Me imagino lo que usted piensa: que una mujer hacía lo que el marido le decía en esas épocas. Pero mi abuelo era diferente y estaba empeñado en convencer a mi abuela Mafuyu de que emigrar era la mejor opción. La iba a persuadir; no se la quería llevar por la fuerza. Si ella no quería, no viajarían y él perdería todo el dinero de los billetes. Enfrentarían juntos lo que el futuro les deparase en Japón.

–Las manos en el agua, querida; ahora sólo deme la izquierda –dice Gladys y agrega–: y al final ganó él; su abuela aceptó. Pobrecita, mire que venirse a este país tan lejano y diferente. Qué tristeza.

–Pero salvaron sus vidas –replica la mujer enérgicamente–. Viajaron a principios de abril, unos cuatro meses antes de agosto del cuarenta y cinco.

Como Gladys –el cuerpo inclinado hacia las manos– no da señales de comprender, la clienta explica con voz solemne y melodramática remarcando cada sílaba:

–Vivían en Nagasaki. ¿Quién sabe si hubieran sobrevivido a la explosión nuclear? ¿Y si mi papá nacía, como tantos chicos, con deformidades? No se lo dije, pero mi abuela estaba embarazada de cuatro meses en esa fotografía.

Gladys –el palito de naranjo con el que empuja las cutículas suspendido en el aire– levanta la cabeza y abre un poco la boca. Vuelve a mirar la foto que puso en el extremo de la mesita de trabajo, cerca del quitaesmalte OPI. No se le nota para nada, piensa. Qué fortuna ser así de delgada. La clienta tiene los ojos brillantes –estará pensando en los sobrevivientes del desastre nuclear– así que Gladys decide que hay que cambiar rápidamente de tema de conversación (no sería bueno para la imagen del negocio que la mujer llorase). Pide detalles de la cena en honor de los abuelos.

–El homenaje será para la abuela Mafuyu solamente. Al abuelo, los de la Asociación de Amigos del Jardín Japonés de Buenos Aires no lo querían. Lo tildaban de antijaponés. ¿Se imagina?

No, Gladys no se imagina nada y acaba por fin con la segunda mano de esmalte blanco. Ahora tiene que empezar a pintar las flores. Mientras tanto, la mujer se demora en relatar anécdotas que explican cuánto apreciaban en el barrio a su abuela Mafuyu, una mujer dulce y con un talento especial para la jardinería.

–Lo de la mano para las plantas lo heredé de ella.

No tiene ninguna modestia, piensa Gladys, y le da rabia y envidia porque ni los potus le crecen, con lo bien que quedaría un poco de verde en el negocio, pero al final se conforma. Hay tantas así: tristes por dentro y soberbias por fuera. Lo que hay que hacer –esto tampoco se lo enseñaron en la Academia– es seguirles la corriente.

–¿Por qué era antijaponés su abuelo, querida?

–No era antijaponés –la clienta se apresura a responder–. Lo tildaban de antijaponés, porque estaba convencido de que Hiroito, el mismísimo Emperador, fue el que condujo a Japón a la guerra.

Gladys asiente en silencio.

–Y ahora resulta que la historia le da la razón. En los diarios que encontraron, escritos de puño y letra del propio Hiroito, está todo explicado. Pero no voy a entrar en debate con esos viejos de la Asociación. Lo mejor que una puede hacer en estos casos es callarse.

De la Segunda Guerra Mundial, Gladys recuerda sólo un puñado de datos. Que Japón era del Eje junto con Alemania e Italia, por ejemplo, y que del otro lado estaban los aliados. Pero con esa información no acaba de dilucidar el conflicto del que le está hablando la clienta. La escucha hablar de los argumentos de unos y otros, concentrándose más en la curva de los pétalos dibujados en las uñas que en las palabras. Al final, sólo comprende que al abuelo Akiro no le gustaba el Emperador Hiroito y que fue eso lo que ocasionó las disputas con los de la Asociación de Amigos del Jardín Japonés de Buenos Aires. Está visto que la historia es siempre ocasión de discusiones y peleas, piensa Gladys.

–Mire si va a ser antijaponés un hombre como mi abuelo –bufa–, con lo que él odiaba a los norteamericanos. Usted no comprende demasiado porque no lo conoció.

Ahora que la mujer mencionó a los norteamericanos, Gladys se dice que sí, que sí recuerda algo más de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, es algo que vio en una película bélica tan romántica que se llamaba Pearl Harbor, con Ben, Ben…, ¿cómo era el apellido de ese actor tan buen mozo? Pero la clienta no se calla y Gladys sale pronto de sus ensoñaciones:

–…quería irse de Japón porque temía que la guerra se perdiese y que su hijo creciera en un país sometido por los vencedores, como le pasó a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Esa clase de hombre era mi abuelo, ¿entiende, Gladys?

–Sí, querida, quieta, que ya no nos falta nada. Sólo el brillo en el meñique y listo, ¿qué tal? ¿Le gusta el trabajo?

–Ay, Dios, son preciosas –dice la clienta mientras extiende los brazos hacia delante para contemplarse las uñas desde lejos–. Miro estas sakuras y me dan ganas de llorar, porque me hacen acordar tanto a mi abuela. Qué tonta soy. Creo que voy a lagrimear toda la noche durante el homenaje–, y cuando dice esto último, intenta secarse los ojos con el canto de la mano, sin advertir que el codo golpea el quitaesmaltes OPI que cae, y un poco de líquido se derrama sobre la fotocopia y sobre el ángulo inferior izquierdo de la fotografía.

Gladys corre al baño con la foto, qué desastre. La va a lavar con un poco de agua rápidamente porque el quitaesmalte es corrosivo, pero qué desastre. No sabe si está bien lo que hará. Espera que el agua no empeore la situación, de lo contrario… Si al menos en la Academia nos hubiesen enseñado algo de química, sabría cómo neutralizar la acción del líquido, se lamenta, mientras repite y repite para sus adentros: qué grandísimo desastre. Todo el arte de mi trabajo empañado por este accidente. Con la punta de una toalla humedecida, repasa la fotografía con cautela. Por suerte, no se ha arruinado. La mira con atención y advierte que el daño es menor: las raíces de ese árbol que la clienta identificó como un cerezo se han vuelto un poco ocres, pero nadie se dará cuenta.

Suspira aliviada y vuelve a mirar la foto. Imagina ahora a Mafuyu caminando por el jardín de su casa aquella tarde. Calza un par de sandalias de madera que supone incómodas y poco abrigadas. ¿Esa mujer no sentirá el frío en los pies? Tampoco a su hijo de cuatro meses en el vientre con esa barriguita insignificante debajo del kimono, conjetura, pero abandona pronto la envidia porque alcanza a entrever la felicidad menguada en los ojos de Mafuyu.

El jardín (aquellas piedras, este curso de agua, los musgos sobre el esqueleto de los árboles) es su mundo. Su marido, Akiro, la acompaña en su paseo como todas las mañanas. Van juntos: él muy atento a cada paso de su pequeña esposa. No le importa que la tradición milenaria indique que la mujer debe caminar unos pasos más atrás del hombre: él la ama lo suficiente como para estar a su lado y al margen de las costumbres. La escucha hablar del período de floración de tal o cual árbol, de esa planta espinosa con la que hará un injerto. La toma por la cintura y la acerca hacia él. Quiere hablar con ella, convencerla de que deben emigrar. Es ahora o nunca. Pero no sabe cómo iniciar la conversación. Quedan pocos días para la partida y tanto por preparar. Akiro escondió los pasajes del barco a Buenos Aires en el cajón de su escritorio. Todos los días, mientras prepara la correspondencia, los mira de reojo. Siente que los números, tres del cuatro de mil novecientos cuarenta y cinco, son una amenaza cifrada. Los quisiera sentir como una fecha liberatoria, pero Mafuyu se resiste, no quiere dejar Nagasaki. Él ya ha agotado los argumentos, pero querría insistir esta mañana una vez más. Deben hacerlo. Por el bien de Roberto, porque secretamente Akiro ya le asignó el sexo y un nombre en castellano al hijo que ella lleva en el vientre. América del Sur es el futuro, un continente que no se ha involucrado en esa guerra demencial y en el que la paz está asegurada. Ya le contó que a la Argentina le dicen el Granero del Mundo porque hay abundancia de cereales, pero Mafuyu guarda un silencio obstinado. No quiere emigrar, pero tiene dudas acerca del futuro de Japón y él lo sabe. Puede persuadirla, sólo tiene que encontrar la manera.

Ahora se acercan al extremo izquierdo del jardín, el preferido de Mafuyu porque allí crece el cerezo. Akiro no puede con su genio y una vez más comienza a hablar de la posible derrota, de lo que el Emperador Hiroito y los militares ocultan. Si tan sólo no hubiesen bombardeado Pearl Harbor. ¿Pero de qué sirve lamentarse de algo que ocurrió hace cuatro años? Hay que concentrarse en el presente: si pierden la Guerra, ¿quién puede predecir los tiempos de vergüenza y las dificultades que tendrán que afrontar? Porque Estados Unidos y los aliados impondrán a Japón indemnizaciones millonarias, como lo hicieron con Alemania en Versall…; Akiro se calla. Advierte de pronto que Mafuyu tiene un dejo de cansancio en la mirada. Hacia el extremo sur del jardín, en los días despejados, se ven los volcanes cuyas laderas están cubiertas de nieve. Tan profundas como esas bocas inactivas son las ojeras de su mujer. No ha dormido bien, supone; quizá son sólo las náuseas matutinas que la aquejan. Tan ensimismado estaba en sus conjeturas y diatriba bélica que sólo cuando Mafuyu, con un movimiento repentino, se oculta de él advierte que está llorando. Akiro se culpa. Ha sido torpe: ella no sabe de política, pero es lo suficientemente inteligente como para advertir que su charla no era sólo un comentario encendido sobre el escenario bélico. Todo el paseo la ha estado hostigando una vez más con la partida. La toma del mentón y la obliga a mirarlo.

–¿Por qué lloras? –pregunta.

La pequeña Mafuyu no responde. Akiro insiste:

–¿Por qué lloras? No temas, todo estará bien, aunque perdamos la guerra.

Ella asiente. Respira un par de veces hasta calmarse. Señala el cerezo. Conteniendo el hipo y con una voz apenas audible, dice:

–No vivirá otro año.

Solo entonces Akiro ve el árbol. Advierte que probablemente ni siquiera llegue a florecer esta primavera: tan amarillas se han vuelto sus raíces.

–Por esto llorabas –dice mientras la abraza–. ¿Cómo, por qué ha sucedido de la noche a la mañana?

Pero su mujer se libera de sus brazos y ya está en cuclillas. No sabe cómo ha hecho para no irse de cabeza ni enfangarse el borde del kimono, así de delicada y suave es. Se incorpora despacio ayudada por su marido. Encontró un frasco entre las raíces del cerezo. Se lo alcanza. No puede leer los caracteres occidentales. Akiro dice que está escrito en inglés. Balbucea: OPI, nail polish remover, made in USA. Es un producto norteamericano, traduce. OPI nail polish remover, repite sin comprender el significado de las palabras. Mientras lee la letra pequeña, Mafuyu se seca las lágrimas. Acetone; ethyl acetate- colorless, flammable liquid; glycerin: son sustancias químicas, susurra para sí desorientado.

Pero Mafuyu no lo oye. Por primera vez siente a su bebé removerse en el vientre, como si él supiera lo que ella apenas ha decidido. Emigrarán, y el niño no deja de moverse. ¿Es un buen presagio? Quizá Akiro tenga razón y encuentren paz y bienestar en el sur. Tierras siempre fértiles, árboles más fuertes cargados de frutos para ella y para su hijo y para los hijos de sus hijos. Qué poco sabrán de ella y de Japón las generaciones por venir, piensa de pronto, y se siente nuevamente triste. ¿Habrá volcanes nevados allá, del otro lado del mundo? ¿Y cerezos? ¿Tendré un jardín?, se pregunta. Está afligida y cansada y el niño, al que le ha dado por moverse, le está haciendo daño en la pelvis, pero quiere recordar este momento en el que ella secretamente ya ha decido la partida. Quiere recordar este, su jardín, el lugar más querido en el mundo. Y aunque es una pena porque el cielo es de color mercurio y en el cerezo aún no hay flores, le pide a Akiro que le haga un retrato.